Una vez, allá cuando Cristo todavía no había nacido, en un pueblo navarro llamado Irulegi, un campesino clavó una mano de bronce en su puerta, sin saber que 2000 años más tarde el grupo musical Bulego le dedicaría una canción, proclamando aquel posible amuleto, la famosa “mano de Irulegi”, como transmisor de una voluntad euskaltzale trans histórica.Unos 800 años después, alguien a quien la dinastía omeya llamaba Wannaqo Ibn Wannaqo fue coronado como rey del Reino de Pamplona; doce siglos después, fue también coronado como símbolo de la soberanía de Euskal Herria, de manera retroactiva.

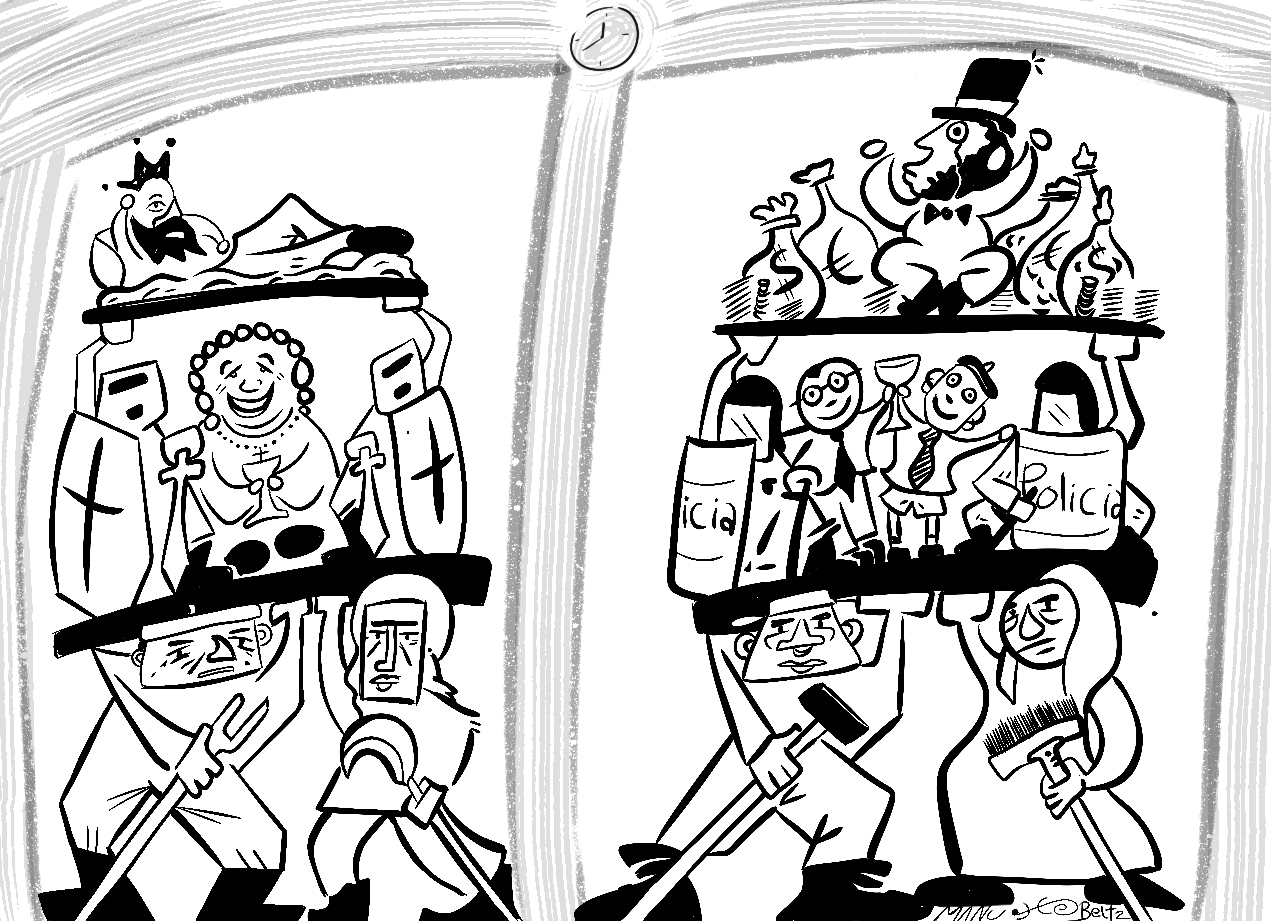

Estas historias sobre nuestro pueblo bienaventurado (o “sorioneku”, como lo han llamado varios por la inscripción de la dichosa mano) no son nada del otro mundo, por supuesto. Al fin y al cabo, todas las naciones cuentan con sus mitos; a medida que se van agotando los viejos, nacen otros, mejor adecuados a los nuevos tiempos. Pero –de manera sumamente simplificada– la operación fundamentalde la lógica nacionalista es la misma: una proletaria vasca e Íñigo Arista y su madre Oneca y el presidente de la CAF y un pobre agricultor que perdió su casa y –seguramente también– la cabeza en la Guerra Sertoriana en la Edad de Bronce y Aitor Esteban; he ahí los hijos y las hijas de la nación vasca. He ahí una familia, que como cualquier otra tiene sus más y sus menos, pero a la que, por encima de todo, se le debe lealtad.

Aquel que fue ariete de la modernización de las letras vascas y del propio euskera no tuvo ningún tipo de complejo a la hora de criticar la fraternidad entre vascos –el interclasismo– en la que se fundamenta el nacionalismo

La consecuencia natural de esa unidad interclasista es, evidentemente, la división de la clase trabajadora. El proletariado de otras naciones, o la parte del proletariado que no se ha asimilado a la cultura vasca, en el mejor de los casos no forma parte del sujeto político; en el peor, son invasores o enemigos. Y los y las comunistas, que revindicamos la unidad internacional del proletariado, somos traidores; en palabras de hoy en día, agentes del infame globalismo que damos la espalda al idioma y a la cultura local.

Por eso es tan interesante para nosotros la figura de Aresti: porque aquel que fue ariete de la modernización de las letras vascas y del propio euskera no tuvo ningún tipo de complejo a la hora de criticar la fraternidad entre vascos –el interclasismo– en la que se fundamenta el nacionalismo.

Así, cuando en 1968, en el congreso del 50 aniversario de Euskaltzaindia celebrado en Arantzazu (que, por cierto, fue dedicado a la unificación del euskera, a petición de Aresti), el presidente de Euskaltzaindia Manuel Lekuona hizo un llamamiento a dejar de lado el ejemplo de oñacinos y gamboínos y preservar la unidad de los vascos, nuestro poeta escribió un poema que llevaba por título el nombre de esos dos linajes guipuzcoanos. El poema decía así:

Durante quinientos años

hemos reclamado justicia,

pero el fuego y el agua

no se pueden mezclar,

no hay otra solución

que hervir o apagarse.

¡Que nadie nos diga

“reconciliaos”!

PUBLICADO AQUÍ