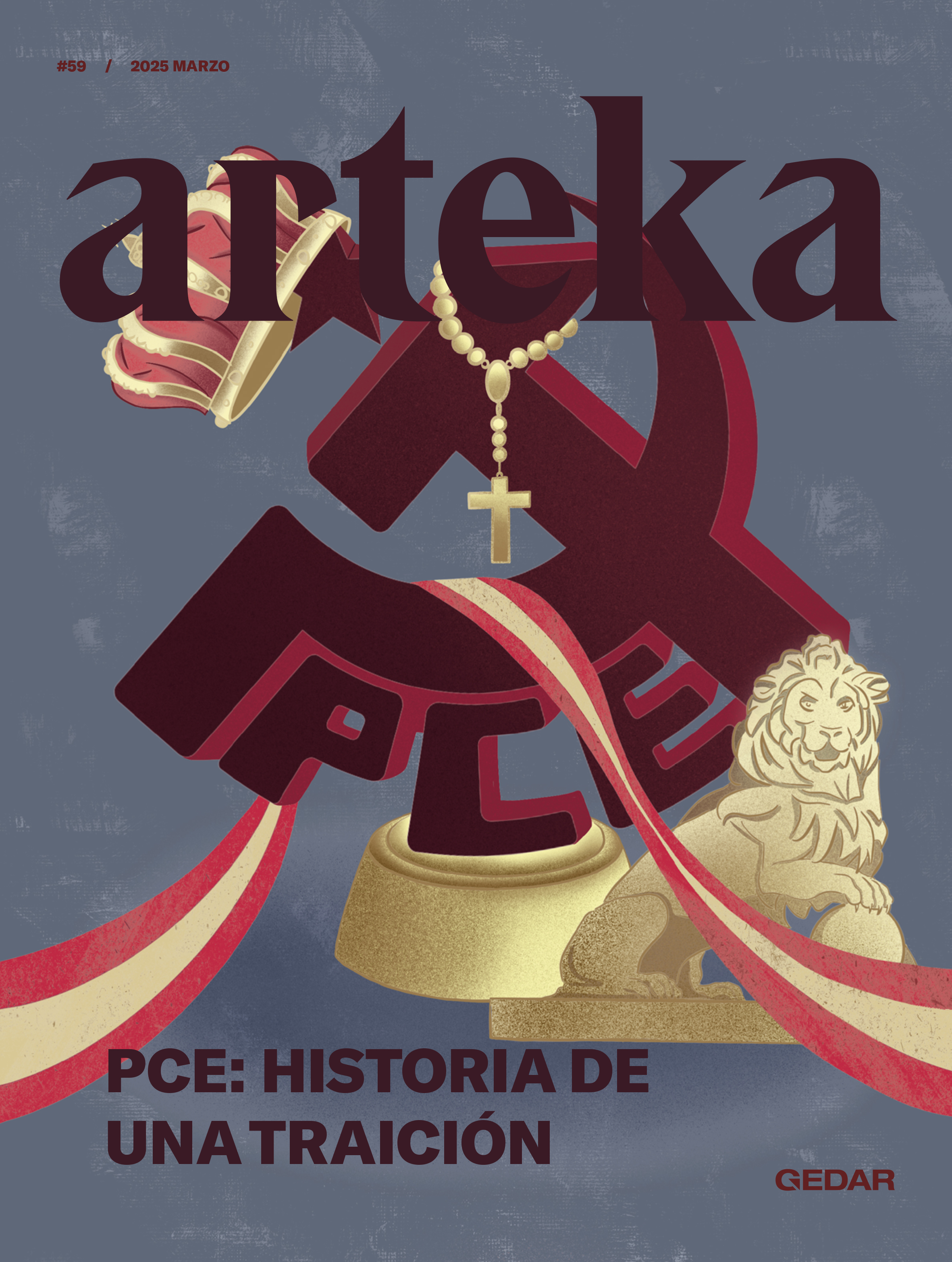

Los debates en torno al Estado burgués y la participación en sus gobiernos, lejos de ser algo novedoso, son una realidad que ha emergido en innumerables ocasiones en el seno del movimiento obrero y revolucionario internacional. El caso del Estado español, con el Partido Comunista de España como principal actor al respecto, no escapa a esta realidad, siendo en los últimos años especialmente notorio con la entrada de este en el llamado “Gobierno más progresista de la historia”.

La reciente emergencia de este debate, lejos de darse solamente “afuera” del PCE, sirvió en el seno del partido para agudizar las contradicciones ya existentes o, como mínimo, para el cuestionamiento de dicha decisión en concreto. Es decir, lo que en un primer momento surgió como críticas a la “táctica” de la entrada en el Gobierno, no tardó en madurar, especialmente entre quienes militábamos en su organización juvenil, para tomar forma de impugnación estratégica y ruptura política. En realidad, si se analiza la trayectoria de este partido, este movimiento oportunista era más que lógico: el papel del PCE, en tanto que parte del Partido de Orden, ha sido desde la Transición el de marcar los máximos a los que podía aspirar el proletariado, máximos fijados por las necesidades inmanentes de un Capital que recurriría con cada vez más frecuencia en graves dificultades de valorización.

Quien conozca la historia reciente del PCE y sus miserias internas seguramente no se sorprenda si mencionamos la crisis en la que este lleva inmerso desde hace años: disputas entre familias, maniobras entre camarillas, conflictos entre partido y juventud, indefinición ideológica, un volumen de militancia cada vez más mermado, un patrimonio en decadencia, y un interminable etcétera.

Una crisis que no han conseguido aplacar ni mediante los intentos de “revoluciones pasivas” como la recuperación meramente nominal del “leninismo” como principio en su XX Congreso –por parte de los mismos que después terminarían ocupando asientos en ministerios–, ni a través de la abierta represión burocrática como la ejercida en el contexto del XXI Congreso contra la juventud comunista.

El papel del PCE, en tanto que parte del Partido de Orden, ha sido desde la Transición el de marcar los máximos a los que podía aspirar el proletariado, máximos fijados por las necesidades inmanentes de un Capital que recurriría con cada vez más frecuencia en graves dificultades de valorización

Y es que, esta crisis, aunque agudizada por la entrada en el Gobierno, no es más que la forma que adopta la no-aceptación de la derrota del proyecto político que representa el PCE: el de la dependencia política del proletariado al programa de la aristocracia obrera y, por tanto, de la burguesía. Y es que, hoy, la crítica a la participación del PCE en la gestión de la miseria no es más ni menos que la crítica a la vieja estrategia socialdemócrata revestida de la “modernidad” del siglo XXI en el centro imperialista, con un aderezo de nostalgia obrerista y republicana.

Táctica de la táctica táctica

Debemos partir de la base de que no se puede hablar de “la estrategia del PCE” como si fuera una sola, por varios motivos. En primer lugar, es especialmente relevante que en el seno de la documentación programática encontramos multitud de contradicciones teóricas. En segundo lugar, y por si lo anterior fuera poco, no existe una plasmación de la documentación en la praxis diaria, dependiendo esta de la voluntad individual de los militantes y de un absoluto tacticismo. Tercero, esa voluntad individual y tacticismo se encuentran además divididos en dos o más “familias” internas, todas envueltas en un juego de matrioshkas que pueden llamarse Izquierda Unida, Unidas Podemos o Movimiento Sumar. Por tanto, desglosaremos la exposición en tres partes: la táctica sobre el papel, la táctica de la praxis y la táctica crítica.

La táctica sobre el papel

Lo que ha ocurrido con los debates en el seno del PCE durante la última década han sido clara evidencia de que este es capaz de incorporar sobre el papel casi cualquier concesión retórica o simbólica, siempre que esto no conlleve una modificación en su función social. Se ha querido confundir el análisis concreto de la realidad concreta con la política de hechos consumados. O lo que es lo mismo, confundir análisis y trabajo de coyuntura con tacticismo. El mejor ejemplo es bastante reciente: en el XX Congreso del PCE en 2018, se aprueba la recuperación de los principios leninistas y se habla de reconstrucción del Partido, lo que permite estrechar relaciones con las siempre incómodas juventudes. Aproximadamente un año más tarde, y sin que lo ratifique absolutamente ningún órgano, el PCE pasa a formar parte del Gobierno de España. Es decir, la aparente autocrítica por las décadas de deriva eurocomunista fueron verborrea radicalista, el supuesto centralismo democrático o la unidad de acción se usaron para la represión burocrática de las tesis comunistas, y la reconstrucción del Partido en realidad significaba que no se hundiera el barco de las siglas PCE™.

Lo que ha ocurrido con los debates en el seno del PCE durante la última década han sido clara evidencia de que este es capaz de incorporar sobre el papel casi cualquier concesión retórica o simbólica, siempre que esto no conlleve una modificación en su función social

El XXI Congreso se celebra en 2022 envuelto en tensión, y con el secretario general del partido, Enrique Santiago, siendo secretario de Estado de la Agenda 2030. En las primeras páginas de su documentación, tras exponer la situación internacional de incapacidad de revalorización del capital, el auge de la extrema derecha y a la clase trabajadora como protagonista de cualquier cambio, leemos:

“Nuestro horizonte es la radicalización de la democracia, dotándose de un aspecto insurreccional o de ruptura en un sentido que encarna el elemento socialista de nuestra propuesta política. […] Un Partido del socialismo supone una profundización de la democracia a través de una república federal, que reclama todo el poder para la clase trabajadora, con una organización democrática de la economía, con un nuevo modelo productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y al servicio de los intereses de la clase trabajadora”.

El pasado año, el PCE hacía pública su “propuesta estratégica”, documento que bebe de un XXI Congreso –cuya legitimidad quedó en manos de los tribunales– y el cual nos sirve para comprender cómo desgranan y justifican sobre el papel esas vías para encaminarse a ese ansiado “horizonte” o “futuro” socialista –que se presenta como prácticamente inalcanzable–. En ese documento, recurriendo a la clásica concepción etapista del reformismo, esbozaban su estrategia de la siguiente manera:

“Bajo la certeza de que no es posible esperar a tener la fuerza suficiente para entrar en la etapa socialista de la sociedad, es necesario definir una estrategia con varias etapas: a corto, medio y largo plazo. En el caso del Estado español podemos señalar una primera fase acumulación de fuerzas / segunda fase proceso constituyente y III República / tercera fase socialismo”.

Comprobamos que brilla por su ausencia la aplicación del materialismo histórico. Primero, por partir de que existe un ideal de democracia (la democracia “radicalizada” y “profundizada”); segundo, por suponer que esa idea de democracia responde o hace de contrapeso de alguna forma a las leyes capitalistas; tercero, por entender que la tarea histórica del proletariado se basa en afirmarse a sí mismo en lugar de negarse a sí mismo. Es decir, la palabra socialismo queda absolutamente vacía, víctima de un pobre etapismo que muestra la eterna postergación de las tareas revolucionarias. Como sabemos, esto no es nuevo, sino la incapacidad de superación de las premisas interclasistas y reformistas del frentepopulismo del siglo XX.

La palabra socialismo queda absolutamente vacía, víctima de un pobre etapismo que muestra la eterna postergación de las tareas revolucionarias

La fase de acumulación de fuerzas es utilizada como pretexto en la continua búsqueda de un nuevo salvavidas electoral que evite la bancarrota –política y económica– del proyecto: Izquierda Unida, Ahora en Común, Unidad Popular, Ganemos, Unidas Podemos, Sumar, y ahora Convergencia por la Democracia. Espacios que no son más que un bucle –de vida cada vez más corta– en el que la socialdemocracia radical celebra la “unión de la izquierda” y se dedica al establecimiento de compromisos con las capas medias y otras fracciones de clase dominadas por la hegemonía burguesa, que se aderezan de aspiraciones de tipo soberanista:

“modelo de industrialización para la transformación productiva desde claves de sostenibilidad social y medioambiental”; “diversificación y fomento de la producción de bienes industriales de contenido tecnológico alto y medio-alto”; “conformación de ramas industriales avanzadas participadas por el Estado con capacidad de mantener o ganar posiciones en los principales mercados exteriores.”

Por su parte, la fase de proceso constituyente y III República bebe de dos lugares. El primero, las teorías basadas en la vía democrática al socialismo, o la necesidad de etapas democrático-burguesas que transicionen al socialismo en contraposición a la dictadura del proletariado. Como es evidente, esta apuesta estratégica es derivada de las tesis eurocomunistas desarrolladas en los años 70 por algunos partidos comunistas, y alimentada por las teorías del llamado “socialismo del siglo XXI” y las experiencias latinoamericanas.

El segundo, la nostalgia. La nostalgia por el tiempo pasado, pero negando la posibilidad de estudio crítico y aplicación práctica de dichos aprendizajes hoy sobre las experiencias históricas, juega un papel fundamental. La historia del PCE, del movimiento obrero y del movimiento comunista a escala internacional son almacenados como batallas épicas que deben ser vanagloriadas, recordadas y celebradas hoy, pero negándoles todo tipo de agencia sobre el presente. Su única interrelación con la actualidad se da mediante el revisionismo histórico, retorciendo toda experiencia histórica para hacerla encajar en las decisiones del hoy y justificar así, mediante falaces argumentos de autoridad, la estrategia y táctica del presente.

De la misma manera, esta visión nostálgica de la historia impregna la forma de imaginar el Partido Comunista al que se aspira y a la construcción del socialismo, ya que este no es pensado desde las posibilidades y capacidades del hoy, sino de la reproducción de las “glorias pasadas”, revistiendo de epicidad cualquier movimiento y haciendo de la necesidad virtud. Así, las referencias a la reconstrucción del Partido en la documentación son residuales, resumidas en un tímido refuerzo organizativo: “revolución organizativa que le permita crecer cuantitativa y cualitativamente”.

La táctica de la praxis

Además de contradictoria, la documentación que reúne la apuesta estratégica es un simple brindis al sol, pues la actividad política cotidiana del PCE está protagonizada por el tacticismo y oportunismo autojustificados. Se rompe por completo la relación entre medios y fines (por muy cuestionables que estos sean), de manera que se trabaja a base de improvisación o adaptación excesiva a las circunstancias del momento, sin que los objetivos estratégicos formen parte de ello, sino más bien con la vista puesta en el rédito político personal o asociado a las siglas.

Por tanto, las etapas antes mencionadas son solamente un embellecedor, ya que la verdadera estrategia termina siendo la defensa de los intereses de las capas medias radicalizadas por unas mejores condiciones en la compraventa de su fuerza de trabajo y una posición de relevancia política en los órganos de administración de la sociedad burguesa.

Por su parte, la actividad fuera de las instituciones se traduce en seguidismo del elemento espontáneo, dirigido ideológicamente por la aristocracia obrera. Hagan lo que hagan los movimientos sociales, estará bien hecho y habrá que alimentarlo, bajo la creencia autocomplaciente de que en algún momento se dará el “gran estallido que lo resolverá todo” [3]. Dentro de los movimientos sociales, el sindical cobra especial importancia, pues la ausencia de horizonte se ve compensada por un importante componente de obrerismo, autoafirmación de clase y movimiento por el movimiento. Espacios con un modelo organizativo que resulta fundamental en la dialéctica Estado-masas y que está orientado a la canalización de demandas, reproduciendo así la separación entre lo económico y lo político propia del dominio burgués.

Esta visión nostálgica de la historia impregna la forma de imaginar el Partido Comunista al que se aspira y a la construcción del socialismo, ya que este no es pensado desde las posibilidades y capacidades del hoy, sino de la reproducción de las “glorias pasadas”, revistiendo de epicidad cualquier movimiento y haciendo de la necesidad virtud

Además, es probable que haya tantas estrategias como militantes, pues no existe una asunción consciente del debate estratégico actual o del que se ha dado en la historia del Movimiento Comunista Internacional, sino más bien un conjunto de creencias sobre lo que es el horizonte socialista. Pero no debemos engañarnos, a parte de que sí que existen en el PCE intelectuales eurocomunistas, no hay práctica política desideologizada; si una práctica no está guiada por la conciencia socialista, lo está por la burguesa.

Por tanto, la agenda del PCE es la agenda de la socialdemocracia, en tanto que el revisionismo lleva décadas barriendo en su seno hasta el más tímido de los sueños de emancipación. Dejando para los mítines la retórica revolucionaria y apelando a la serenidad frente a un supuesto izquierdismo, porque irónicamente debe quedar más cerca un capitalismo democráticamente perfeccionado que el socialismo.

La táctica crítica

La táctica que hemos descrito, la “dirige” una camarilla que reprime a golpe de burocracia y juego sucio. Frente a ellos, existen numerosos militantes críticos (en ocasiones, regiones enteras), a veces más cohesionados y otras menos. Para muchos de ellos, y desde hace bastantes años, querer “salvar al PCE” ha supuesto desgaste, discusiones, demandas, expulsiones e incluso peleas físicas. Sin embargo, el relato de secuestro del PCE enmascara un falso dilema. No nos encontramos ante una especie de lucha de dos líneas al estilo maoísta; el conjunto del PCE, más o menos crítico, adolece de forma semejante de revisionismo. No existe por tanto por parte de los sectores críticos una contrapropuesta política donde se desarrolle una táctica y estrategia coherentes y rupturistas, siendo el obrerismo y el radicalismo discursivo los protagonistas de estos textos y ponencias.

La contrapartida de ese secuestro del PCE sería el reforzamiento organizativo de esas mismas siglas como apuesta de vía hacia la reconstrucción. La reconstrucción del Partido Comunista debe pasar única y exclusivamente por el PCE, obviando que este está irremediablemente determinado históricamente y cayendo en el idealismo. Junto a la consabida nostalgia y la reivindicación acrítica de ciertas figuras históricas, esa concepción de Partido no se distancia en prácticamente nada de la oficial.

Además de la confrontación directa con la dirección y el fortalecimiento organizativo, los críticos –sobre todo los más jóvenes– apuntan hacia la salida de la inactividad y la formación como parte de la solución al problema. Han reivindicado la presencia en la calle en detrimento de las instituciones con aquello de que hay que tener un pie en cada sitio; sin embargo, el abundante trabajo que realizan estos militantes cae igualmente en el saco del espontaneísmo. En casi todos los casos, esta actividad se centra en la autorreproducción de estructuras y la canalización del conflicto a través de la demanda a las instituciones, donde la única salida parece “lo público”.

Por tanto, en relación con la necesidad de ruptura y reconstrucción del PCE, en este espacio no podría darse un análisis serio del Ciclo de Octubre ni del Movimiento Comunista Internacional y su correlato en el Estado español, pues las conclusiones podrían ser devastadoras. La consecuencia es que el leninismo se convierte así en consigna, y los congresos en procesos de ajuste de cuentas entre familias, en lugar de momentos de confrontación política-ideológica.

La agenda del PCE es la agenda de la socialdemocracia, en tanto que el revisionismo lleva décadas barriendo en su seno hasta el más tímido de los sueños de emancipación

Las confluencias

“El problema no es Izquierda Unida, el problema es el PCE” empezaba a escucharse allá por 2016 en el XIII Congreso de la UJCE. La canalización a través de las instituciones de las movilizaciones del 15M y las Marchas de la Dignidad, y más concretamente, la aparición de Podemos como agente canalizador, abrió un periodo de reflexión entre las jóvenes comunistas que ha durado años. Algo fallaba en aquel espacio político, pero no sabíamos qué, y se creó un muñeco de paja en torno a Izquierda Unida por la dogmática incapacidad de pensar que el problema residía “en casa”.

Al igual que el problema del PCE no es que esté secuestrado por malos gestores, el problema del PCE no es cualquiera de las confluencias que haya creado o en las que haya participado, como tampoco lo ha sido su enemigo político Podemos. A lo largo de la última década, y especialmente con Unidas Podemos, las duras crisis internas por no abandonar IU para no diluir al PCE en ningún espacio ajeno han sido más que recurrentes. Cuestión que vuelve a evidenciar lo preocupante de la situación no solo en cuanto al problema de la inercia de la autorreproducción de estructuras como base de la actividad política, sino también en cuanto a que la supervivencia del PCE y de algunos burócratas y políticos profesionales se tambaleaba. Sin IU y/o sin puestos en las instituciones, hay sedes, militantes o trabajos que desaparecen.

Que el PCE observase cómo su organización juvenil se desligaba de IU –o de la candidatura que fuere– y dejase de participar en citas o listas electorales abrió una brecha irreversible con esta, de manera que las contradicciones cotidianas cada día eran más. La represión aumentaba, y la vocación de reconstrucción del Partido hizo repensar a la juventud numerosas estrategias entristas durante años. Sin embargo, nos resulta relevante señalar que fue precisamente el estudio pormenorizado de la táctica y estrategia del PCE a lo largo de su historia lo que condujo a los jóvenes a hablar de la necesidad de ruptura.

Algo fallaba en aquel espacio político, pero no sabíamos qué, y se creó un muñeco de paja en torno a Izquierda Unida por la dogmática incapacidad de pensar que el problema residía “en casa”

Conclusión

En conclusión, podemos observar que a pesar de las decenas de elementos exculpantes que quieran ponerse sobre la mesa para justificar las miserias del PCE –las crisis internas, las fricciones entre familias o la indefinición ideológica–, el programa que representaba el PCE no es otro que el de la socialdemocracia. Una táctica y estrategia dependientes de los intereses capitalistas y una concepción de Partido Comunista basado en la autoproclamación han arrastrado durante décadas irremediablemente a la irrelevancia y frustración políticas a cientos de jóvenes militantes comunistas.

Esta conclusión, a la par que la demostración por parte de miles de militantes de diversos lugares de la posibilidad de la vía de la independencia política, nos llevaron a una generación de jóvenes comunistas a evitar ser presas de esa misma frustración y a tomar la única decisión coherente: la necesaria ruptura con la subyugación a unos intereses de clase que nos eran ajenos y contribuir a la expansión del proceso socialista.

Así, hicimos también nuestra la conclusión de que el Partido Comunista es la consumación política y organizativa de la independencia del proletariado respecto de la burguesía y de su programa y su organización política, el Estado burgués. Y caía como una losa la necesidad histórica de “matar lo viejo” para que lo nuevo pudiera nacer.

REFERECIAS

[1] Documentos políticos del XXI Congreso del Partido Comunista de España, julio de 2022: https://www.pce.es/media/uploads/2023/03/01/424c2b40a1fc4f0899e47b0bbf58de41.pdf

[2] “Programa estratégico del Partido Comunista de España”, febrero de 2024: https://pce.es/media/documents/def._PROGRAMA_ESTRATEGICO_PCE.pdf

[3] Aguiriano, M. “¿Qué (des)hacer? Sobre la necesidad del Partido. Marx XXI: Independencia política”, 2024. Pg. 296.

PUBLICADO AQUÍ