A partir de febrero de 1917, con la caída del zarismo en Rusia, la tarea de la destrucción del antiguo aparato estatal y la creación de uno nuevo se convierte en el tema político principal de la revolución. Hasta octubre del mismo año, existirá una relación a ratos conflictiva, a ratos relativamente pacífica e incluso colaborativa, entre los dos poderes independientes que surgen de la Revolución de Febrero: el Gobierno Provisional y los soviets. Este artículo, a través de los análisis de Marx sobre la Comuna de París, aborda algunos aspectos centrales de la destrucción de la vieja maquinaria estatal en Rusia; en particular, la de su Policía, y la de la consiguiente construcción de un pueblo en armas encargado de defender la revolución. Finalmente y a modo de apéndice, ilustra también la gestión de un problema tan cotidiano como el de la vivienda por el nuevo poder soviético.

PARÍS EN ARMAS Y MARX

La descripción más enérgica y detallada de Marx acerca de la dictadura del proletariado se encuentra en La guerra civil en Francia, artículo que da cuenta de la Comuna de París, proclamada el 18 de marzo de 1871. La cuestión de la Comuna ha sido ampliamente abordada en la historia del marxismo, y este artículo no pretende analizarla exhaustivamente. Sin embargo, conviene destacar brevemente una serie de características únicas que a Marx le interesan de esta experiencia y que se tornarán centrales durante la Revolución Rusa.

Para Marx, el hecho fundacional de la Comuna fue el armamento general del pueblo –que se dio gracias a la reorganización de la Guardia Nacional, donde la mayoría de alistados eran de origen obrero– y la consiguiente supresión de la policía y del ejército permanente. Este fue, de hecho, el primer decreto de la Comuna. La realidad de un París en armas tenía que convertirse “en una institución duradera” (Marx, 2016, p. 542), en palabras de Marx. La Comuna había fusionado el poder legislativo y ejecutivo. Los funcionarios públicos eran electivos y revocables, cosa que devastaba el viejo aparato burocrático del Estado. A nivel de barrio, los ciudadanos decidían y gestionaban directamente sus problemas cotidianos, en consonancia con el gobierno comunal elegido por todo París, rompiendo así con el funcionamiento de los parlamentos burgueses tradicionales.

Todas estas características quedan magníficamente resumidas en el manifiesto del Comité Central de la Guardia Nacional del 18 de marzo, según cita Marx: “Los proletarios de París (…) se han dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la situación tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos” (Marx, 2016, p. 539).

La idea de las masas tomando en sus manos los asuntos públicos fue recuperada por Lenin en El Estado y la Revolución, como respuesta a la extraordinaria situación política rusa tras la Revolución de Febrero. Lenin se encargó de recuperar los análisis de Marx y Engels acerca de la experiencia de la Comuna de París, y de convertirlos en un programa de agitación política para la toma del poder en Rusia.

MILICIA MUNICIPAL Y MILICIA OBRERA

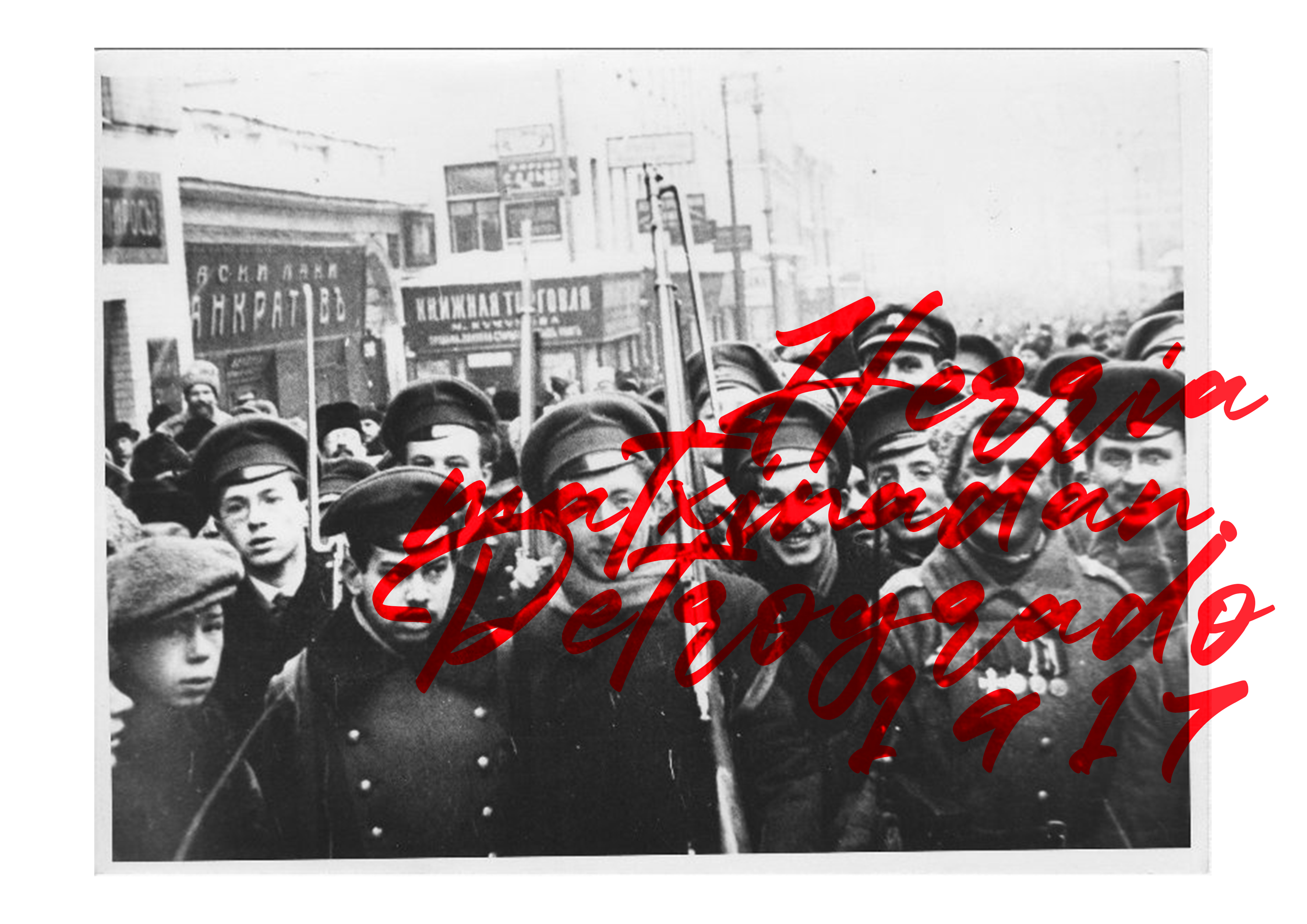

A finales de febrero de 1917, a las protestas obreras en Petrogrado (actual San Petersburgo) se le une una importante fracción de soldados que termina por derrocar el gobierno zarista en Rusia. De este movimiento surgirán dos polos de poder: el Gobierno Provisional y los soviets. El primero se trataba de un gobierno burgués que formalmente (pero no realmente) ostentaba el poder en Rusia. Los soviets eran consejos de obreros, soldados y campesinos, que surgieron en medio de una iniciativa popular de las masas y de los partidos socialistas para solucionar sus problemas: exclusión política, pobreza y guerra (y tierra, en el caso del campesinado). Pese a no ser reconocidos formalmente como legítimo gobierno ruso, los soviets jugarán un papel preponderante a partir de la Revolución de Febrero: serán la principal autoridad real en numerosos distritos industriales y ciudades rusas, funcionando localmente como un gobierno obrero realmente existente, y terminarán por tomar el poder en octubre.

A partir de febrero, la cuestión del orden público y de la Policía se vuelve crucial para los dos nuevos poderes surgidos de la revolución. Surgen simultáneamente dos tipos de órganos armados en Petrogrado: la milicia municipal (vinculada a la Duma municipal, que era la autoridad municipal formalmente reconocida) y las milicias obreras (que el Soviet de Petrogrado llamó a organizar, pero cuya creación se debió en gran medida a la iniciativa de los propios obreros). El historiador Rex A. Wade (1984) nos ofrece descripciones realmente interesantes acerca de la dualidad de poderes entre febrero y octubre a través de estos dos novedosos cuerpos surgidos de la revolución.

Según su estudio, no se trataba simplemente de que una milicia fuera burguesa y otra obrera. De hecho, en los primeros días tras la Revolución de Octubre, la milicia municipal se puso a servicio de la Guardia Roja para mantener el orden público. Wade explica que en la primera se alistaron inicialmente un número considerable de obreros cuya intención era asegurar el orden público surgido de la revolución. También es importante tener en cuenta que la relación entre el Gobierno Provisional y los soviets entre febrero y octubre adoptó muchas formas, debido a la cambiante representación que existe en los segundos. De hecho, los bolcheviques no tenían una postura clara respecto al Gobierno Provisional hasta la vuelta de Lenin en abril.

A mediados de marzo, hay alrededor de 20.000 personas alistadas en todo tipo de milicias en Petrogrado. Esto suponía un serio dolor de cabeza para el Gobierno Provisional, constituido a inicios de ese mismo mes. Las milicias obreras, sin embargo, existen de manera aislada y sin centralización política clara: no existe un cuerpo unitario de milicia obrera (de ahí la variedad de nombres que adoptan durante todo este periodo).

La situación en Petrogrado era ciertamente excepcional, lo que por otra parte es habitual en todos los periodos revolucionarios. En la ciudad había distritos en los que patrullaban única y exclusivamente milicias obreras (normalmente surgidas de las propias fábricas). Los barrios centrales y burgueses eran dominio único de la milicia municipal, y en otras múltiples zonas ambas coexistían. Una conquista importantísima de las milicias obreras fue la de imponer la jornada de 8 horas a los dueños de las fábricas, decisión tomada por los soviets tras la caída del zar, lo cual es un claro ejemplo de fusión de poder ejecutivo y legislativo durante este periodo. También lograron que fuesen las propias fábricas quienes pagasen los gastos de las milicias, incluyendo su salario. Su funcionamiento era además plenamente democrático, ya que los propios milicianos elegían a sus oficiales, algo que existió en la Guardia Nacional durante la Comuna de París y que también impusieron los soldados revolucionarios en el ejército ruso por estas mismas fechas. Wade aporta ejemplos de cómo milicias obreras mediaban entre las disputas laborales entre obreros y propietarios de fábricas, obligando a los segundos a aceptar las reivindicaciones de los primeros. Su participación en la vida cotidiana de las fábricas y de los obreros y su estrecha relación con estos hicieron que su reputación creciese progresivamente entre las masas a la vez que disminuía entre mencheviques y eseristas.

Una conquista importantísima de las milicias obreras fue la de imponer la jornada de 8 horas a los dueños de las fábricas, decisión tomada por los soviets tras la caída del zar, lo cual es un claro ejemplo de fusión de poder ejecutivo y legislativo durante este periodo

LOS BOLCHEVIQUES Y LA CONSTITUCIÓN DE LA GUARDIA ROJA

Durante marzo, los bolcheviques comienzan a plantear el problema de las milicias y del armamento general del pueblo. Durante las jornadas de febrero habían desestimado su creación, considerando que lo más importante era ganarse a la guarnición de Petrogrado y del resto del país. Sin embargo, a partir del surgimiento de los dos nuevos poderes en Rusia, consideraban que este problema era ahora fundamental por dos razones. Primero, para defender las conquistas que la revolución había alcanzado hasta ahora, asegurándose contra posibles ataques reaccionarios. Segundo, y en medio de una situación política terriblemente incierta, para estar preparados ante eventuales desarrollos de la revolución. Durante marzo y abril, los bolcheviques se esforzarán por crear un organismo unitario de las milicias obreras, de tal manera que estas dejasen de estar dispersas y pudiesen pertenecer a un mismo corpus, disponiendo así de una dirección política más clara. Dichos intentos por organizar un cuerpo único e independiente de la Guardia Roja –nombre que los bolcheviques elegirán para el tipo de milicia que pretendían organizar, inspirándose en una organización finlandesa de la revolución de 1905– no tendrían éxito hasta septiembre (coincidiendo con el auge de los representantes bolcheviques en los soviets principales).

Wade hace notar una interesante cuestión en los debates sobre la milicia, que refleja una de las problemáticas más profundas de la Revolución Rusa. Cuando las autoridades, los partidos políticos y las distintas milicias discutieron la organización formal de estas, y las relaciones entre la milicia municipal y las milicias obreras, existían grosso modo dos posturas antagónicas. La primera pretendía que los ciudadanos eligiesen mediante voto los comités encargados de la milicia a nivel de distrito, que a su vez elegirían un comité municipal. La segunda, defendida por la inmensa mayoría de milicianos obreros, argumentaba que la elección de dichos comités debía depender únicamente de los propios milicianos, que a su vez elegirían un comité central junto con representantes de los soviets. Los obreros más combatientes estaban preocupados por que una mayoría formal pudiera servir como pretexto para privarles de su autonomía y, eventualmente, de su armamento.

De hecho, el Gobierno Provisional, ansioso por estabilizar su poder tras las jornadas de febrero, viró cada vez más hacia una política de desarme y disminución de las milicias (incluida la municipal). La existencia de decenas de miles de obreros armados suponía una amenaza, en calidad de elemento desestabilizador, para este gobierno burgués. Su idea era la de una fuerza policial municipal democrática, parecida a la ya existente en algunos países occidentales. La crisis de abril, en la que decenas de miles de obreros se manifestaron contra la decisión del Gobierno de seguir participando en la Primera Guerra Mundial, acentuó los temores gubernamentales hacia el pueblo armado. Para el Gobierno Provisional, incluso la milicia municipal había crecido en exceso. Entre mayo y agosto, Wade estima que los efectivos de la milicia municipal pasaron de 20.000 a 6.000. A raíz de la fracasada insurrección obrera en julio, el Gobierno ordenó la entrega de todas las armas poseídas por ciudadanos el 16 de julio, medida aceptada por el Soviet de Petrogrado, donde eseristas y mencheviques eran mayoría. Sin embargo, la medida no llegó a materializarse íntegramente y se topó con la oposición de numerosos soviets locales y comités de fábrica, lo cual demuestra la profunda crisis de legitimidad en la que se encontraba el Gobierno Provisional y la realidad de la dualidad de poderes durante todo este periodo. Los mencheviques, por su parte, terminaron bloqueando en los soviets la propuesta bolchevique para la unificación de las milicias obreras en una Guardia Roja. La postura mayoritaria entre los mencheviques era la de que se necesitaba una milicia, pero no específicamente obrera.

El Gobierno Provisional, ansioso por estabilizar su poder tras las jornadas de febrero, viró cada vez más hacia una política de desarme y disminución de las milicias (incluida la municipal). La existencia de decenas de miles de obreros armados suponía una amenaza, en calidad de elemento desestabilizador, para este gobierno burgués

La ofensiva de Kornílov contra Petrogrado en agosto confirmó ampliamente los temores bolcheviques acerca de una contrarrevolución armada, así como la necesidad de una Guardia Roja para defenderse de esta. Wade insiste en que, de nuevo, la iniciativa para el resurgimiento de milicias obreras durante esta ofensiva surgió localmente, mientras que los bolcheviques, lejos de organizarlas directamente, solo podían limitarse a darles una orientación política general. El rechazo de la ofensiva de Kornílov generaría mayor desconfianza entre las masas hacia el Gobierno Provisional, a la vez que los bolcheviques ganaban popularidad. Por fin, a inicios de octubre se organizó a nivel de Petrogrado una Guardia Roja por iniciativa conjunta de milicianos obreros y de delegados bolcheviques. De nuevo, las razones tras su organización eran dos: defender la revolución y estar preparados para llevar adelante sus conquistas. Cumpliría su segundo papel pocas semanas más tarde, con el inicio de la breve pero exitosa insurrección contra el Gobierno Provisional, liderada por los bolcheviques, a partir del 24 de octubre. Durante el comienzo de la insurrección, los bolcheviques confiaban en la guarnición como elemento clave para la victoria. John Reed (1974) atestigua, sin embargo, que en la toma del Palacio de Invierno participaron numerosos cuerpos de la Guardia Roja que llegaron a dirigir a los soldados. Fue también la Guardia Roja quien ocupó las infraestructuras y redes estratégicas principales estos días.

La cuestión de la milicia obrera –o en otras palabras, del armamento general del pueblo– juega un papel fundamental en la disolución del orden estatal burgués, algo que no solo refleja el periodo de febrero a octubre sino el propio análisis de Marx y Engels sobre la Comuna de París. Para Marx, París en armas era el hecho fundacional de la Comuna. La Asamblea Nacional, entre el desmoronamiento del Segundo Imperio Francés y la Comuna, “no era más que un episodio de aquella revolución, cuya verdadera encarnación seguía siendo el París en armas que la había iniciado (…)” (Marx, 2016, p. 532). Es importante hacer notar que la legitimidad de gobiernos obreros como el de la Comuna o los soviets no se sostiene en un reducido grupo armado, sino en la existencia de decenas de miles de obreros en armas que en medio de una crisis política toman la iniciativa y sostienen una organización democrática de los asuntos públicos, más allá de la burocracia tradicional y del parlamentarismo burgués.

EPÍLOGO I. LAS MASAS TOMAN EN SUS MANOS LOS ASUNTOS PÚBLICOS

Siguiendo los apuntes de Marx sobre la Comuna, Lenin había visto en los soviets una forma superior de democracia en comparación con la democracia burguesa. La fusión de poder legislativo y ejecutivo permitía la eliminación de la burocracia y la materialización del mandato popular para resolver inmediatamente los problemas de las masas. Además, esta superior forma democrática se tornaba esencial en un contexto de guerra civil como en el que se encontraba Rusia tras el traspaso del poder a los soviets. Así justificaría Lenin (1976, p. 41), en su Tesis sobre la Asamblea Constituyente, la democracia soviética como única forma posible bajo estas circunstancias:

“(...), la guerra civil, comenzada con la sublevación contrarrevolucionaria de los demócratas constitucionalistas y Kaledin contra las autoridades soviéticas, contra el Gobierno Obrero y Campesino, ha agudizado definitivamente la lucha de clases y eliminado toda posibilidad de resolver por un camino democrático formal los problemas más candentes que la historia plantea a los pueblos de Rusia y, en primer lugar, a su clase obrera y sus campesinos.”

La manera en la que el poder soviético gestionó –sin tener un programa definido de antemano– la cuestión de la vivienda es prueba de ello. Desde febrero, en medio de una situación ciertamente anárquica, muchos edificios centrales de Petrogrado –incluyendo gigantescos apartamentos de nobles y grandes burgueses, así como sedes institucionales– fueron ocupados por los obreros. En algunos casos, su ocupación respondía a necesidades inmediatas vitales de estos –como la de procurarse una vivienda, ni más ni menos. En otros casos, la ocupación era producto de decisiones políticas de calado estratégico. Por ejemplo, los bolcheviques ocuparon en febrero una céntrica mansión en Petrogrado, que se convirtió inmediatamente en su sede. La dueña del edificio demandó a estos ante los tribunales y ganó el juicio, lo que sin embargo no tuvo efectos prácticos inmediatos: la resolución no podía ser respaldada por una fuerza material que desalojase a los bolcheviques simple y llanamente, lo que demuestra la extraordinaria situación de doble poder existente en Rusia. Fue solo gracias al pretexto de la insurrección de julio que el Gobierno Provisional terminó expulsando a los bolcheviques, en medio de la persecución y encarcelación de muchos de sus líderes.

La gestión de la vivienda por los soviets una vez estos habían tomado el poder aporta enseñanzas interesantes sobre la naturaleza de la democracia proletaria. A partir del 30 de octubre de 1917, son los soviets a nivel de distrito quienes se encargan de dicha gestión. Debido a la profundamente desigual situación de la vivienda en Rusia, algunos decretos oficiales estipulaban que en las familias burguesas debía haber un máximo de una habitación para cada adulto, y una única para los hijos –condiciones, por otra parte, nada indignas, teniendo en cuenta que en una ciudad como Petrogrado las habitaciones obreras eran ocupadas por una media de 2,6 personas–. Se dieron así múltiples situaciones en las que, frente a la escasez de vivienda y en medio de una crisis económica, personas de distintas familias vivían en los grandes apartamentos burgueses, inútilmente utilizados hasta la fecha.

De todos modos, en su artículo sobre la vivienda en Petrogrado, Jahn (1990) hace notar que los decretos enunciados a nivel de toda Rusia en materia de vivienda –al igual que en otras– no eran una suerte de medida absoluta, aplicable unilateralmente a posteriori. Muchas veces los decretos se limitaban a registrar decisiones revolucionarias ya tomadas y aplicadas. En muchas situaciones, existía un amplio margen de maniobra para que los soviets a nivel local resolviesen cuestiones de vivienda de la manera más flexible posible.

En solo dos años, un total de 65.000 familias de trabajadores habían sido realojadas en Petrogrado, lo cual es muestra el profundísimo impacto que puede llegar a tener una democracia de estas características en los aspectos más corrientes de la vida cotidiana.

A MODO DE CONCLUSIÓN: EL CENTRO Y LAS BASES

Seguramente muchos lectores se preguntarán, a estas alturas, por qué razón la estructura democrática soviética terminó desgastándose. Dicha pregunta constituye uno de los temas centrales de la Revolución Rusa y es absolutamente necesario un estudio profundo de la experiencia soviética que aporte respuestas a la altura, evitando los identitarismos de tal o cual tipo a los que el movimiento comunista lleva décadas acostumbrado.

Aun así, es preciso hacer notar un apunte final acerca de la complejidad de la transición al socialismo. Marx, en su análisis de la Comuna, estaba muy lejos de plantear que un democratismo local, con órganos autoorganizados, fuera en sí mismo condición suficiente para la transición al socialismo. Marx consideraba que las organizaciones democráticas de las masas debían estar a su vez coordinadas y unidas a un nivel superior: “(…) las sociedades cooperativas unidas han de regular la producción nacional de acuerdo a un plan común (…)”. A dicha regulación por medio de un plan común es irónicamente (por su influencia teórica proudhoniana, como señala Engels) algo a lo que apuntaba la Comuna de París. Esta mediación entre un centro y unas bases es la cuestión central de toda transición al socialismo. Los comunistas no pueden simplemente abjurar dicha relación y apostar por la absoluta autonomía y horizontalidad de las bases –ya sean estas soviets, sindicatos u órganos del Partido locales–, ya que la superación y reorganización del complejo modo de producción capitalista requiere también de la existencia de centros y de periferias, en un sentido tanto geográfico como conceptual.

Marx, en su análisis de la Comuna, estaba muy lejos de plantear que un democratismo local, con órganos autoorganizados, fuera en sí mismo condición suficiente para la transición al socialismo. Marx consideraba que las organizaciones democráticas de las masas debían estar a su vez coordinadas y unidas a un nivel superior

Tras octubre, el poder soviético no afrontaba una construcción del socialismo en abstracto, sino en unas condiciones muy concretas. La guerra civil, el fracaso de la revolución internacional y el escaso apoyo bolchevique entre el campesinado (que representaba la inmensa mayoría de la población en Rusia) hacen que la coordinación entre un centro (el Partido Comunista, el Congreso de los soviets y el Consejo de Comisarios del Pueblo) y sus bases (todo el entramado de soviets locales y regionales, comités de fábrica, sindicatos…) sea de suma importancia. La organización de tipo soviético dio pie a que, por ejemplo, el Consejo de Comisarios del Pueblo en Siberia no aceptase la paz de Brest-Litovsk y se declarase en guerra con las potencias centrales. Sus virtudes son también sus limitaciones. Cualquier estudio serio y honesto acerca de la problemática de la transición al socialismo, de la destrucción del viejo poder y de la construcción del nuevo en la experiencia soviética debe inevitablemente tener en cuenta toda esta serie de imperativos y obstáculos bajo los que se desenvolvió la creatividad revolucionaria.

BIBLIOGRAFÍA

Jahn, Hubertus F. “The Housing Revolution in Petrograd 1917-1920”. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 38, n.o 2 (1990): 212-27.

Lenin, Vladimir I. “Tesis sobre la Asamblea Constituyente”. En Obras Completas. Tomo XXVIII. Madrid: Akal, 1976.

Marx, Karl. “La guerra civil en Francia”. En Obras Escogidas. Vol. 1, de Karl Marx y Friedrich Engels. Madrid: Akal, 2016.

Reed, John. Diez días que estremecieron el mundo. Akal Bolsillo. Madrid: Akal, 1974.

Wade, Rex A. Red Guards and Workers’ Militias in the Russian Revolution. Stanford: Stanford University Press, 1984.

PUBLICADO AQUÍ