Eduardo Abad García es historiador. Doctor por la Universidad de Oviedo con la tesis La disidencia ortodoxa en el comunismo español (1968-1989), ha publicado numerosos artículos y libros, como por ejemplo Desencanto y disidencia, estudios sobre la crisis del comunismo en España en 2023 o A contracorriente, las disidencias ortodoxas en el comunismo español 1968-1989.

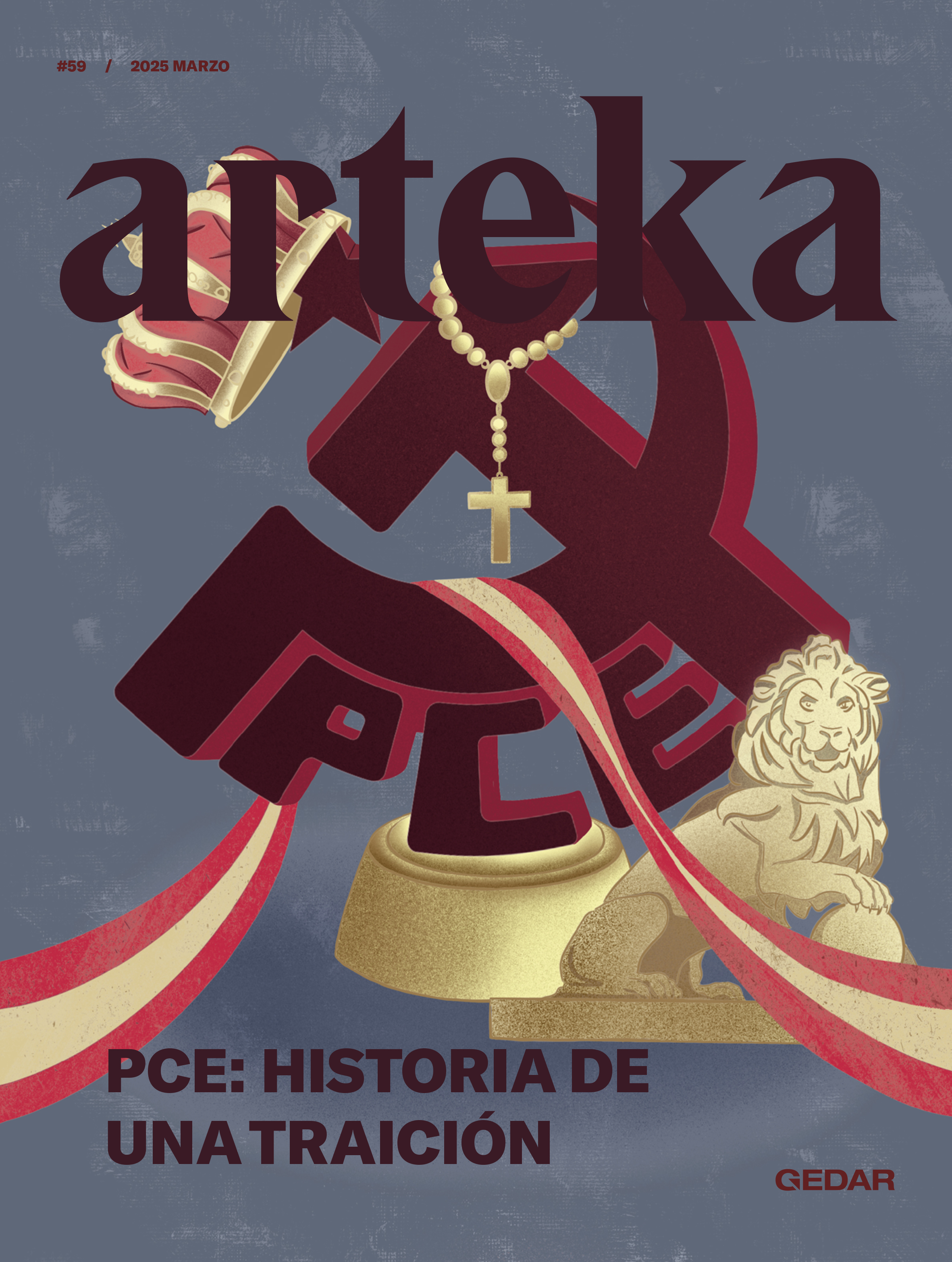

En esta entrevista se aborda el papel y el desarrollo político del PCE durante la transición y décadas posteriores, como base y punto de partida del resto de este Arteka.

Para ponernos un poco en contexto: ¿Qué fue la Política de Reconciliación Nacional del PCE durante el franquismo? ¿Qué fue el carrillismo?

La Política de Reconciliación Nacional (en adelante PRN) fue una propuesta táctica lanzada por el Comité Central del PCE en junio de 1956, coincidiendo con la cercanía del vigésimo aniversario de la sublevación fascista que dio lugar al inicio de la Guerra de España (1936-1952), popularmente conocida como la Guerra Civil Española, pese a la más que conocida participación directa de la Alemania nazi y la Italia Fascista en el conflicto. Como punto de partida, esta nueva propuesta trataba de cerrar definitivamente el ciclo de resistencia armada iniciado tres décadas antes. Primero, mediante la guerra regular del Ejército Popular de la República (1936-1939) y más tarde, gracias al despliegue de varias partidas guerrilleras (1939-1952), quienes resistieron con heroísmo el absoluto hostigamiento de unas tropas mucho más numerosas y mejor armadas. El argumento central de esta propuesta residía en el supuesto aislamiento de la jerarquía del régimen y la aparición de un gran descontento entre sectores encuadrados tradicionalmente en el bando vencedor de la guerra. En la práctica, la puesta en marcha de la Política de Reconciliación Nacional suponía enterrar la memoria colectiva de las personas que encarnaron la resistencia antifranquista en el periodo más brutal de la dictadura. Todo ello en aras de tratar de tejer supuestas alianzas con sectores abiertamente anticomunistas quienes, para más inri, evitaban a toda costa que se les relacionase con el Partido. Estos cambios fueron posibles también gracias a los nuevos aires que soplaban dentro del movimiento comunista internacional. La muerte de Stalin tres años antes y la celebración del XX congreso del PCUS en febrero de 1956 marcaría una “periodo bisagra” en lo concerniente al rumbo de los partidos comunistas. La política de Coexistencia Pacífica pretendía obtener algún respiro para el “socialismo real”, garantizando una convivencia pacífica entre el socialismo y el capitalismo en sus respectivas zonas de influencia. Lo que en la práctica enterraba la posibilidad de una futura revolución proletaria mundial.

En la práctica, la puesta en marcha de la Política de Reconciliación Nacional suponía enterrar la memoria colectiva de las personas que encarnaron la resistencia antifranquista en el periodo más brutal de la dictadura. Todo ello en aras de tratar de tejer supuestas alianzas con sectores abiertamente anticomunistas quienes, para más inri, evitaban a toda costa que se les relacionase con el Partido

Volviendo a la PRN, es cierto que este importante viraje supuso la apuesta estratégica de la lucha por la “democracia” como principal objetivo estructural del partido, relegando al socialismo a una mera retórica romántica. Para ello la dirección del PCE debió tomar algunas precauciones léxicas y, por si fuera poco, insistió en asegurar que esto no supondría en ningún caso una “reconciliación de clases”. Sin embargo, el shock para la militancia fue grande. A falta de un estudio monográfico sobre el tema, sí sabemos que existieron bastantes resistencias a llevar a cabo esta política. En todo caso, la siempre presente disciplina de partido operaría como un rodillo para allanar las dudas y potenciales disidencias. Hubo que esperar casi una década después de su lanzamiento, para que, en 1964, pequeños sectores divergentes con el comunismo oficial, algunos influenciados por el modelo del socialismo chino, dieran los primeros pasos al crear nuevas organizaciones. Estos fueron los casos de Acción Comunista, el Partido Comunista de España (marxista-leninista) o la Unión do Pobo Galego. No obstante, es verdad que la PRN sería criticada con dureza por la totalidad de las organizaciones comunistas que fueron naciendo durante estos años y compusieron el mapa de siglas de la izquierda revolucionaria durante el tardofranquismo y la transición. A modo de síntesis, este acontecimiento sería conceptualizado como el inicio del fin del PCE, el origen de su decadencia o, como mínimo, de su reconversión en una fuerza meramente reformista.

En todo caso, lo verdaderamente interesante reside en el impacto a largo plazo de esta declaración. Un alcance que iría bastante más allá de la coyuntura inmediata de los años cincuenta en los que vio la luz. Hay que tener en cuenta que las bases de este documento marcarán la política y la identidad de esta organización durante las décadas posteriores. Pese a los cambios y a las grandes transformaciones socioeconómicas que ha ido sufriendo el Estado español, su esencia se mantendría inmutable e, incluso lejos de ir apagándose, viviría su época de mayor auge décadas después, ya durante la Transición. En este contexto abierto tras la muerte de Franco, la PRN sería presentada como una garantía de la larga fidelidad del PCE al modelo burgués de parlamentarismo liberal. Es decir, la prueba de que el partido no amenazaba el statu quo existente ya que la vía revolucionaria quedaba fuera de toda discusión.

Todo lo señalado anteriormente se relaciona de forma profunda y directa con el fenómeno del “carrillismo”, que no dejaba de ser la fórmula específicamente española de mutación del proyecto comunista. El alcance global de la PRN no hubiera sido posible sin el sello personal del que sería el secretario general del PCE entre 1960 y 1982, Santiago Carrillo Solares. Proveniente de las filas de las juventudes del PSOE, Carrillo lograría escalar de forma imparable en las estructuras del PCE en el exilio, hasta convertirse en la máxima autoridad del comunismo español. Si bien es cierto que en sus inicios no manifestó una especial propensión a la apertura ideológica, pronto aprovecharía la nueva coyuntura de autonomía hacia los partidos comunistas occidentales para romper con los referentes tradicionales y la identidad ortodoxa del partido. En este sentido, el legado que dejaría este dirigente para el grueso de la militancia comunista destacaría por su forma burdamente tacticista de actuar, un bajo nivel ideológico y una propensión a perseguir a aquellos que no apoyaran sus políticas. Tal es así que, incluso hoy en día, la figura de Carrillo ha sufrido un proceso claro de damnatio memoriae. Su presencia ha sido borrada de documentales y actos de memoria partidarios, quizás no tanto porque sus políticas causen rechazo en sí mismo, sino porque su figura continúa asociándose al proceso de autodestrucción del partido. Sin embargo, esta anómala situación lo que de verdad nos muestra es cómo la figura del antiguo secretario general ha sido tomada como un “chivo expiatorio” para exculpar una responsabilidad que es más colectiva que individual y de la que, en todo caso, difícilmente podrían librarse dirigentes de peso como la siempre venerada figura de Pasionaria.

Las bases de la Política de Reconciliación Nacional marcarán la política y la identidad de esta organización durante las décadas posteriores. Pese a los cambios y a las grandes transformaciones socioeconómicas que ha ido sufriendo el Estado español, su esencia se mantendría inmutable e, incluso lejos de ir apagándose, viviría su época de mayor auge décadas después, ya durante la Transición. La PRN sería presentada como una garantía de la larga fidelidad del PCE al modelo burgués de parlamentarismo liberal. Es decir, la prueba de que el partido no amenazaba el statu quo existente ya que la vía revolucionaria quedaba fuera de toda discusión

¿Cuál era la situación del resto de partidos comunistas europeos en aquella época? ¿Fue el PCE eurocomunista, como el PCI?

En términos generales, se puede afirmar que el caso del PCE no fue ninguna excepción en cuanto a su evolución política e ideológica. Quizás lo más anómalo sea que esta mutación se produjese de forma tan intensa en el contexto de una férrea e indisimulada dictadura de clase como fue la franquista. Más allá del caso ibérico, los partidos comunistas en Europa Occidental salen globalmente reforzados de la derrota del nazi-fascismo en la II Guerra Mundial. Algunas visiones esquemáticas tienden a condicionar el futuro de esta zona debido a los acuerdos de Yalta y Potsdam donde se reparten zonas de influencia entre los bloques capitalista y socialista. Sin embargo, la lucha de clases continua tras la guerra y lo hace también en esta zona de Europa. En un inicio las clases populares gozan de ciertos avances, por ejemplo, en Francia o Italia, durante su participación en Gobiernos de coalición en la inmediata posguerra se producen importantes conquistas sociales. Sin embargo, lo cierto es que los ministros comunistas acaban siendo expulsados en 1947 y se abre un nuevo ciclo donde se fortalece el anticomunismo en esta zona del planeta. Esto supone un nuevo marco mucho más hostil para los proyectos revolucionarios. De ahí que el imperialismo estadounidense en colaboración con los Gobiernos de las burguesías europeas desarrolle proyectos como la Red Gladio, detrás de los cuales se escondieron numerosos ataques a las organizaciones obreras. Aunque su alcance y autonomía aún está pendiente de clarificar y cuantificar. Otro factor de relevancia es que estas agresiones no dudaron en llegar, cuando se hizo necesario, hasta los escalafones más altos de los partidos, como nos muestra el asesinato en 1950 del presidente del Partido Comunista de Bélgica, Julien Lahaut.

Sin embargo, esta anómala situación lo que de verdad nos muestra es cómo la figura del antiguo secretario general ha sido tomada como un “chivo expiatorio” para exculpar una responsabilidad que es más colectiva que individual y de la que, en todo caso, difícilmente podrían librarse dirigentes de peso como la siempre venerada figura de Pasionaria

En este complejo contexto de bloqueo, las direcciones de estos partidos optaron por rebajar sus objetivos y su discurso. No obstante, ni fue algo estrictamente novedoso ni lo realizaron de forma brusca. Esta narrativa tiene su origen en la táctica de los años del “frentepopulismo”, cuando estos partidos habían ido empleando una óptica cada vez más interclasista en la cual se abusaba de conceptos abstractos como “democracia” o “libertad”, tratando de generar amplias alianzas coyunturales contra el fascismo. Lo que quizás llama la atención es que profundicen esta dinámica justo cuando el antifascismo queda atrás. Además, este viraje lo hacen en plena sintonía con los partidos comunistas orientales, especialmente el de la URSS. Lo cierto es que muchos otros partidos occidentales propusieron proyectos bastante similares al de la PRN, en donde afirmaban buscar su propia “vía nacional al socialismo” mediante un desarrollo “etapista” de su programa. Aunque el caso italiano podría ser el más conocido, por ejemplo, nos encontramos con que ya en 1952 el Partido Comunista de Gran Bretaña lanzaba su “British Road to Socialism” que venía a suplantar al anterior programa titulado “For a Soviet Britain” (1935). La única excepción en este sentido está representada por el Partido Comunista Portugués, quien tras la espectacular huida de Álvaro Cunhal de la prisión de Peniche en 1960 decide dar marcha atrás y continuar defendiendo la necesidad de un levantamiento armado. En este caso el Comité Central analizó la deriva de la organización (precisamente por la influencia del PCE) y decidió acabar con lo que denominaron el “desvio de direita”.

Sin embargo, para poder completar dicha mutación ideológica, estos partidos debían desembarazarse también del referente soviético que los había visto nacer. Ya que, independientemente de la valoración que realicemos del modelo de socialismo de Europa del Este, lo cierto es que su sistema socioeconómico distaba de parecerse al de los países capitalistas y constituía un ejemplo permanente y palpable de que las clases dominantes podían llegar a ser desposeídas de su rol en la economía y la sociedad capitalista. El inicio de esta ruptura con los países del “socialismo real” tuvo lugar en agosto de 1968 cuando las tropas soviéticas y de otros tres países del Tratado de Varsovia invadieron por sorpresa la República Socialista de Checoslovaquia. Este acontecimiento sería la excusa tomada por los partidos occidentales para aumentar el tono de sus críticas, hasta llegar en algunos casos a un distanciamiento más que notable.

A mediados de los años setenta tiene lugar un epifenómeno dentro de esta transformación gradual de los partidos comunistas, al que en su momento se le dio mucha popularidad gracias a la amplia cobertura de los medios de comunicación. Me refiero a lo que se conoció popularmente como el “eurocomunismo” y que no dejaba de ser la enésima expresión de un proceso de larga duración, aunque manifiestamente radicalizado, mediante el cual los partidos comunistas cambiarían el proyecto de fondo donde el modelo de la revolución socialista seguía estando presente por una estrategia gradualista de reformas sociales en el marco del Estado burgués y su forma parlamentaria de gestión. Lo cual, dicho sea de paso, era exactamente lo mismo que los partidos socialistas y socialdemócratas también habían proclamado en las décadas previas. Aceptar este marco burgués de dominación bajo el precepto de que era reformable, y, no solo eso, sino la única forma de conseguir mejoras para el proletariado. Este fenómeno no fue exclusivo de países de Europa Occidental, pues también tuvo su influencia en otras latitudes (México, Japón, Australia, Costa Rica, etc.). En este sentido, el partido que lideraba Carrillo fue entusiastamente eurocomunista en su fondo y forma. Incluso puede que más que el propio PCI, ya que utilizó esta baza como una muestra de su auténtica “renovación” y su alejamiento del comunismo soviético. Ahora bien, al PCE le coincidió esa etapa con la muerte de Franco, la salida de la clandestinidad y su participación en los distintos procesos electorales. De tal manera, que es una época de grandes cambios y también de grandes retos para toda la organización. Estas transformaciones fueron interiorizadas por amplios sectores de su militancia como una mera táctica para llevar a cabo un proceso de acumulación de fuerzas. Cuando se demostró que esto no era así, que era algo estratégico y que encima los resultados en todas las áreas eran nefastos, empezó la crisis imparable del partido.

En términos generales, se puede afirmar que el caso del PCE no fue ninguna excepción en cuanto a su evolución política e ideológica. Quizás lo más anómalo sea que esta mutación se produjese de forma tan intensa en el contexto de una férrea e indisimulada dictadura de clase como fue la franquista

Ahora sí, hablando propiamente de la transición. ¿Cómo pasó el PCE en poco tiempo de ser una referencia de resistencia en el exilio a votar junto con Fraga a favor del nuevo orden constitucional?

Lo que nos revela el pensar históricamente es que el pasado raramente discurre de forma lineal, marcado por los presentismos de la agenda de cada momento a modo de compartimentos estanco. Como ocurre con determinados periodos de la historia, hay años en los que puede parecer que no pasa nada, mientras que en pocos días pueden darse transformaciones verdaderamente radicales. Lógicamente, estas dos situaciones tienden a estar interconectadas y es que, en realidad, donde parecía que nada cambiaba se estaban sentando las bases para la destrucción de todo el orden social existente. En este sentido, conviene ver estas transformaciones como procesos de larga duración y no como cambios sobrevenidos en el último momento. Tengamos presente la transformación dialéctica de la cantidad en calidad de la que nos hablaba Engels en Anti-Dühring. Pues bien, algo parecido es lo que le pasó al PCE a lo largo de todas estas décadas. Los continuos cambios en la línea del partido desde principios de los años treinta hasta la década de 1990 fueron graduales, pero también imparables. Por lo tanto, cuando por fin muere el dictador parece claro que los objetivos de la dirección del partido a corto y largo plazo distan mucho de parecerse mínimamente a aquellos por los cuales se fundó la Sección Española de la Internacional Comunista. Es verdad que, si mirásemos distintos planos de esa misma realidad, por ejemplo, la lucha descarnada de la militancia en 1976 en barrios y fábricas frente a las declaraciones de Carrillo tan solo dos años después, podrían parecernos dos partidos completamente diferentes. Por eso también es necesario diferenciar entre lo que pasa en su bases o estructuras intermedias y lo que proclama el Comité Ejecutivo. El nivel de delirio de Carrillo en sus declaraciones cotidianas durante la transición, con frases rimbombantes como aquello de que la Constitución de 1978 supondría una “autopista hacía el socialismo”, sólo puede entenderse en el contexto de la mutación total y absoluta de la dirección de un partido comunista que, en este punto, ya había decidido evolucionar hasta convertirse en otra cosa.

¿Qué debates y rupturas ocasionó este "viraje" del PCE?

Como ya he comentado antes, por lo que se ha estudiado hasta el momento, todo parece indicar que el potencial cismático de la PRN no tuvo un efecto inmediato. Aunque sí generó malestar, roces y algunas expulsiones. De tal manera que no puede afirmarse que realmente se pueda hablar de grandes debates o rupturas colectivos, al menos no en este punto inicial. Es cierto que algunos sectores minoritarios de jóvenes y exiliados, influidos en parte por la ruptura chino-soviética, criticaron abiertamente la PRN como el inicio del “revisionismo” del partido. Sin embargo, se trató de una tendencia con poco arraigo en el seno del PCE, que se nutriría fundamentalmente de fuerzas exógenas y acabaría desembocando en la creación de una nueva subcultura dentro del movimiento comunista del Estado español: el maoísmo.

Un fenómeno más prologando en el tiempo, con verdadero impacto en el seno del partido y con cierta continuidad temática fue la disidencia ortodoxa del comunismo español. Un movimiento que se organizó a través de tres olas diferenciadas, pero con grandes relaciones entre sí. Aunque se trató de un movimiento internamente plural y heterogéneo, respondía a una misma motivación: la defensa de la identidad comunista propia de una concepción clásica de su cultura política. Elementos como el internacionalismo proletario, el obrerismo o la memoria de la resistencia armada antifranquista jugarían un papel central dentro de este movimiento disidente.

En lo concreto, la primera ola tuvo como origen la crítica de la posición del PCE ante la invasión de Checoslovaquia. Esta postura había desembocado en una masiva “rebelión primitiva” de su militancia en el interior y el exilio. Pese a que este hecho se suele poner como ejemplo de la madurez del partido, que ya había consolidado internamente la línea proclamada por Carrillo, esta narrativa dista mucho de ser cierta. La cúpula dirigente se vio verdaderamente sobrepasada ante la masiva negativa de las células de base, que apoyaron la postura soviética, si bien, finalmente, la disciplina de partido lograría calmar unas bases que tan sólo protestaban ante una postura que atentaba directamente contra su ADN comunista. No obstante, no sería el fin de esta divergencia, pues desde entonces, distintos sectores militantes fueron denunciando aspectos cada vez más amplios de la línea política, coordinándose internamente hasta ser expulsados. Liderados por personalidades con una larga trayectoria y vinculación con la memoria del partido, como Enrique Líster o Eduardo García, acabarían celebrando un VIII Congreso paralelo en 1971 y fundando un nuevo partido que ellos reivindicaron como el “auténtico” PCE. Tristemente, la lucha de egos y también las diferencias programáticas dieron lugar a una nueva división en 1973 entre el PCE (VIII y IX congresos) de Eduardo García y el Partido Comunista Obrero Español de Líster. Esta atomización llevaría a estas dos organizaciones a un nivel más bien marginal de intervención en el seno de la lucha proletaria de dichos años.

Un fenómeno más prologando en el tiempo, con verdadero impacto en el seno del partido y con cierta continuidad temática fue la disidencia ortodoxa del comunismo español. Un movimiento que se organizó a través de tres olas diferenciadas, pero con grandes relaciones entre sí. Aunque se trató de un movimiento internamente plural y heterogéneo, respondía a una misma motivación: la defensa de la identidad comunista propia de una concepción clásica de su cultura política

La segunda ola de la disidencia ortodoxa tiene su origen en la denuncia de la falta de democracia interna por parte de sectores aparentemente inconexos a principios de los setenta. Por una parte, nos encontramos con la formación de la Oposición de Izquierda del PCE (OPI), una suerte de corriente interna impulsada por universitarios y profesiones liberales, quienes manejan otro tipo de referentes teóricos más modernos dentro del marxismo-leninismo. Aunque como tendencia clandestina su labor no puede ser más nefasta, lo cierto es que su producción teórica resulta sugerente y tienen algunos análisis sobre el proceso de transición bastante certeros. El PCE logra la reincorporación de algunos sectores disidentes (por ejemplo, de abogados como Javier Sauquillo, asesinado en el despacho de Atocha) y, con el nuevo ciclo, la dirección de la OPI decide convertirse en el Partido Comunista de los Trabajadores (PCT). Sin embargo, pronto se ven aislados y comienzan los contactos con sectores de la primera ola, con quienes acaban fundando el Partido Comunista de España Unificado (PCEU). Las diferentes formas de entender la militancia y el proyecto político comunista llegan a la ruptura y hasta a la siempre esperpéntica situación de la existencia de varios grupos con las mismas siglas. No fue esta la única organización dentro de esta segunda ola. A principios de los años 70 nacieron las Células de Base por la Recuperación del PCE, dirigidas por Pepe Satué y Fernando Sagaseta. El argumento legitimador de este movimiento resultaba un tanto kafkiano, ya que se amparaban en un punto de los estatutos que explicitaba que el deber de los comunistas, si no tenían contacto con la dirección, era organizarse autónomamente. Denunciaron la deriva de la organización y llegaron a denunciar a la dirección por haber legalizado un partido con estatutos diferentes a los aprobados en el último congreso. Aunque como organización su estructura era bastante líquida, sus éxitos en cuanto a participación en movimientos sociales o en materia electoral fueron más que notables. Sagaseta fue diputado en Madrid (1979-1982) y llegaron a tener concejales en Las Palmas y Granada.

Los primeros años ochenta fueron el escenario en el cual se desarrolló la gran crisis del PCE. La organización implosionó en pocos años debido a un origen multicasual (expectativas incumplidas, fracaso electoral, múltiples batallas internas, consolidación del nuevo marco postfranquista, etc.). Sin embargo, en este contexto de fragilidad sectores cada vez mayores de su militancia achacaron el fracaso a una pérdida global de la identidad comunista y del horizonte regulador del socialismo

¿Qué cambió a principios de los 80, cuando se expulsó al carrillismo del partido?

Los primeros años ochenta fueron el escenario en el cual se desarrolló la gran crisis del PCE. La organización implosionó en pocos años debido a un origen multicasual (expectativas incumplidas, fracaso electoral, múltiples batallas internas, consolidación del nuevo marco postfranquista, etc.). Sin embargo, en este contexto de fragilidad sectores cada vez mayores de su militancia achacaron el fracaso a una pérdida global de la identidad comunista y del horizonte regulador del socialismo. Fue en este escenario tan convulso cuando la disidencia ortodoxa adquiere unas dimensiones mucho mayores, dando lugar a la tercera ola. Este movimiento no hubiera sido posible, al menos no con la misma magnitud, sin la crisis del PSUC en su V congreso celebrado en 1981. Por vez primera, los delegados de un congreso comunista lograban tumbar puntos importantes de las tesis programáticas, mostrando un rechazo frontal a las políticas de Carrillo bajo la premisa de que el eurocomunismo suponía en su día a día “reventar huelgas”. El desenlace no se hizo esperar, anulación de los resultados, gestora montada desde fuera y expulsiones masivas. Esta tensión desde dentro forzó a sectores dubitativos a dar el paso, solidarizándose con sus compañeros y fundando en 1982 el Partit dels Comunistes de Catalunya, con más de 5 mil militantes, la mayoría de extracción proletaria.

Lo sucedido en Barcelona actuó como revulsivo para los grupos dispersos por el resto del Estado Español y, especialmente, dentro del propio PCE. Un paso importante tuvo lugar con la dimisión de Ignacio Gallego, responsable de organización, ahora reconvertido en un ferviente leninista. En enero de 1984 se creaba el Partido Comunista, que en 1986 tendría que añadir “de los Pueblos de España” para evitar problemas legales. Esta nueva organización tendría una fuerte impronta catalana, aunque fuera del principat no se logró una gran cohesión de las tendencias originarias. Un sector abandonaría al poco tiempo el partido por su falta de autocrítica con respecto al pasado del PCE y su moderación en algunos temas estratégicos. Con todo, los primeros años fueron ilusionantes para su militancia, inmersos como estaban en la batalla contra la reconversión industrial, la permanencia de España en la OTAN, etc. La falta de cumplimiento de unas expectativas demasiado ambiciosas, las presiones de Moscú y el oportunismo de sus dirigentes, provocaron un acercamiento hacia el partido del cual se habían desgajado pocos años antes.

Un sector importante de dicha organización reingresó en el partido para 1989, jugando un cierto papel ante los intentos de otros sectores para disolver el PCE en el contexto de la destrucción del “socialismo real” en Europa del Este. A partir de aquí el PCE se convirtió en una especie de “lobby” que controlaba IU en la sombra, ahora convertida en un partido con mucha más presencia pública

Sin embargo, lo cierto es que la salida de los ortodoxos de dentro del PCE tampoco había supuesto una anulación de los conflictos internos. En 1985 Carrillo, que ya había sido sustituido tres años antes por Gerardo Iglesias, era expulsado junto a sus acólitos. Aun así, como era de esperar, el sempiterno secretario general no iba a abandonar la política activa a sus tan solo setenta años. En una huida hacia ninguna parte, decidió montar un nuevo partido bajo el mantra de la “unidad de los comunistas” tan en boga en aquellos años. La organización se enfrentó a algunos problemas tras endeudarse para pagar campañas electorales y desviar dinero de CCOO. En lo ideológico, el partido empezó fuerte, reivindicando la memoria de la Revolución de Octubre y acabó apostando por un laborismo de corte europeísta. La corta existencia del Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista tuvo el final que merecía. En 1991, el mismo año que la URSS desapareció formalmente, solicitaron su ingreso en el PSOE.

¿Cómo influyeron todos estos hechos en el desarrollo posterior de la línea y práctica del PCE?

El partido de Gerardo Iglesias se encontraba cada vez más mermado, pero identificó con éxito el potencial que había tenido el movimiento Anti-OTAN en toda España y trató de montar una plataforma electoral para sacar rédito de este movimiento. De ahí que en 1986 formase una coalición denominada Izquierda Unida junto a grupos marginales como el partido socialista de Tamames, el Partido Carlista o una secta autodenominada “Partido Humanista”. En lo esencial se trata de una pantalla controlada por la dirección del PCE, pero bajo una apariencia más amable. Junto a estas organizaciones también invitó al PCPE, aunque les relegó a puestos muy secundarios y le prohibió la utilización de su logo (por llevar la hoz y el martillo). Esta estrategia le permitió ganar influencia y acumular las fuerzas necesarias para iniciar otro proceso importante. En este caso, dicha dinámica sería culminada por su sucesor, Julio Anguita, quien intentaría desarticular a las organizaciones ortodoxas valiéndose de su cercanía con los dirigentes de dicha organización y a su buena predisposición para volver al PCE. Si uno lee los materiales de trabajo para dicha unificación, puede observarse sin mucha dificultad que ambos sectores estaban entendiendo cuestiones muy distintas de dichos puntos de acuerdo. Sea como fuere, un sector importante de dicha organización reingresó en el partido para 1989, jugando un cierto papel ante los intentos de otros sectores para disolver el PCE en el contexto de la destrucción del “socialismo real” en Europa del Este. A partir de aquí el PCE se convirtió en una especie de “lobby” que controlaba IU en la sombra, ahora convertida en un partido con mucha más presencia pública.

BIBLIOGRAFIA

Erice, F. (dir.) Un siglo de comunismo en España II. Presencia social y experiencias militantes. Akal, 2022.

González de Andrés, E. ¿Reforma o ruptura? una aproximación crítica a las políticas del Partido Comunista de España entre 1973 y 1977: programa, discurso y acción sociopolítica. El Viejo Topo, 2017.

Abad García, E. y Xavier (dirs.), Desencanto y disidencia. Estudios sobre la crisis del comunismo en España. Universidad de Valladolid, 2023. (descarga gratuita en https:// uvadoc.uva.es/handle/10324/61688 )

Abad García, E. A contracorriente. Las disidencias ortodoxas en el comunismo español (1968-1989), PUV, 2022.

PUBLICADO AQUÍ