En un fragmento que se ha convertido en el fundamento canonizado del materialismo histórico, escrito por Marx en el prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, se dice lo siguiente:

“Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, porque, mirando mejor, se encontrará siempre que estos objetivos solo surgen cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización.”

Según los traidores a la revolución, esta no era posible porque no existían condiciones para la misma: de lo que se trataba era de esperar a que maduraran, en lo que sería una etapa previa a la revolución donde las condiciones actuarían por sí mismas, abriendo las puertas a una sociedad futura

Los que renegaron del movimiento revolucionario del siglo XX creyeron ver en este fragmento una justificación para optar por la vía del reformismo y el revisionismo, bajo la forma del etapismo. Según los traidores a la revolución, esta no era posible porque no existían condiciones para la misma: de lo que se trataba era de esperar a que maduraran, en lo que sería una etapa previa a la revolución donde las condiciones actuarían por sí mismas, abriendo las puertas a una sociedad futura.

La historia ha dado razón al movimiento revolucionario y al marxismo cuando, contra todo pronóstico teórico de quienes decían fundamentarse en el propio marxismo para negar la revolución soviética –los mencheviques se oponían a la misma porque Rusia debía pasar primero por una fase capitalista de desarrollo, sufrir los males de la sociedad burguesa–, hizo estallar en Rusia una revolución que condicionaría todo el siglo XX hasta nuestros días

En términos idénticos se pronuncian hoy quienes, negando la necesidad de organizar la revolución, incluso fomentando estrategias que la hacen imposible, que impulsan el libre desarrollo de las condiciones objetivas –que generan la miseria más extrema del proletariado– y el desarrollo del Capital en su forma estatal, dicen estar preparándola para mañana.

No obstante, ya el propio Marx cerró la posibilidad a toda interpretación banal e impotente del materialismo histórico cuando, sentenció lo siguiente sobre la experiencia de la Comuna de París:

“Era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo.

Sin esta última condición, el régimen comunal habría sido una imposibilidad y una impostura. La dominación política de los productores es incompatible con la perpetuación de su esclavitud social. Por tanto, la Comuna había de servir de palanca para extirpar los cimientos económicos sobre los que descansa la existencia de las clases y, por consiguiente, la dominación de clase”.

O en la famosa onceava tesis sobre Feuerbach cuando afirma que, “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.”

También la historia ha dado razón al movimiento revolucionario y al marxismo cuando, contra todo pronóstico teórico de quienes decían fundamentarse en el propio marxismo para negar la revolución soviética –los mencheviques se oponían a la misma porque Rusia debía pasar primero por una fase capitalista de desarrollo, sufrir los males de la sociedad burguesa–, hizo estallar en Rusia una revolución que condicionaría todo el siglo XX hasta nuestros días.

En todos los casos mencionados, el sujeto se presenta como la condición determinante del impulso revolucionario, y no como fruto inerte de la historia, como residuo contingente de los hechos históricos, que tienen vida propia. Y es que, el marxismo y el materialismo histórico no son una filosofía de la interpretación, ni una historia sin sujeto. Muy al contrario, ambas consisten en la posición adoptada por el sujeto en la historia, son su forma específica de posicionarse frente a los hechos, a la realidad existente.

Así, frente a quienes ven en el prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política una opción para justificar su claudicación e inoperancia –puesto que este justificaría que la revolución llamará a la puerta cuando esté preparada–, podríamos decir que, a la inversa, si en el siglo XX estalló la revolución, lo hizo porque sí existían condiciones para la misma y que si hoy nos planteamos reactivar el movimiento revolucionario, alcanzar el objetivo del comunismo, eso es porque esos objetivos “ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización”.

La derrota del sujeto revolucionario del siglo XX se consuma cuando se cierran las puertas a la revolución internacional y se acepta el orden de estados existentes. Cuando se acepta que no se dan las condiciones necesarias para el socialismo y que ello se requiere de una etapa previa, de profundización de la democracia

Del mismo modo, la Comuna de París no era un sujeto rendido a la historia, sino que esta “había de servir de palanca para extirpar los cimientos económicos sobre los que descansa la existencia de las clases”, esto es, enfrentarse a las condiciones objetivas que hacían posible su constitución; o, lo que es lo mismo, la Comuna de París era el sujeto puesto por la historia que debía constituir su propia historia, transformar la realidad para poder realizar sus fundamentos, pues estos solo existían como potencia política, en la lucha de clases contra la burguesía y el orden existente en desarrollo.

En definitiva, posicionarse en la realidad, en un sentido marxista, consiste en hacerle frente, en transformarla. La derrota del sujeto revolucionario del siglo XX se consuma cuando se cierran las puertas a la revolución internacional y se acepta el orden de estados existentes. Cuando se acepta que no se dan las condiciones necesarias para el socialismo y que ello se requiere de una etapa previa, de profundización de la democracia.

En el Estado español, esa etapa, si bien desarrollada en todo el siglo XX, se hace oficial con la transición democrática, ya cerrada desde sus inicios por el PCE, y finalmente consumada con la integración de todas las fuerzas al Estado, lo que en Euskal Herria significa la desarticulación del movimiento de confrontación organizado en torno a la izquierda abertzale.

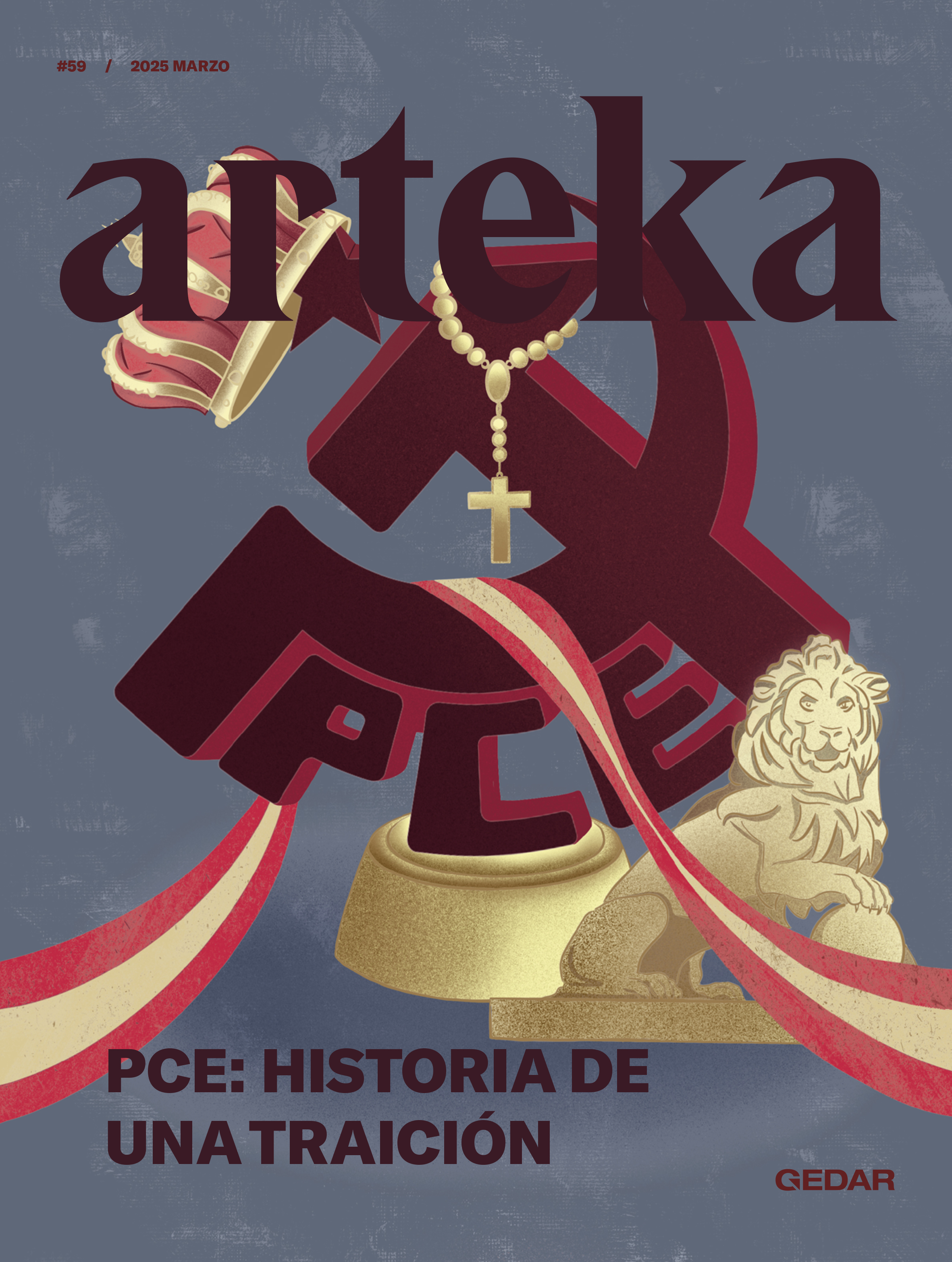

En este número tratamos sobre la “traición originaria” del comunismo, representada en el Estado español por el PCE. Su claudicación ideológica, como parte de la claudicación del comunismo internacional, su integración en el estado español y en el partido del orden, y su responsabilidad en la desarticulación del movimiento proletario.

Y es que, al contrario de cómo se presentan habitualmente, el revisionismo y el reformismo no son movimientos de adaptación a las condiciones reales, no son un ejercicio de realismo y pragmatismo. Muy al contrario, son movimientos colaboracionistas que buscan generar unas condiciones reales donde el proletariado sigue bajo el yugo de la burguesía y del Estado. Son, en definitiva, responsables de esas condiciones objetivas a las cuales dicen adaptarse, pues es su movimiento claudicante, su acto de rendición, el momento constituyente de tales condiciones, en la forma en las que estas son representadas como diques para el movimiento revolucionario, como elementos que justifican la no procedencia del comunismo.

Frente a ellos decimos que la revolución sí es posible, que sus condiciones están dadas y que, si no fuera así, no podríamos siquiera plantearla, en un lenguaje comprensible y común para el conjunto del proletariado.

PUBLICADO AQUÍ